Quienes trabajan en minería saben que un verdadero "descubrimiento" constituye el "poner en valor" a una manifestación mineral. El solo hallazgo de sustancias minerales puede ser un hecho de interés para un mineralogista, pero no para quien pretende hacer de él una extracción económica. No hay dudas que la existencia de minerales constituye el "indicio" que debe oriental a un plan exploratorio mayor, pero no necesariamente indica que de inmediato puede extraerse económicamente.

Valgan estas aclaraciones porque muchas veces el lego puede confundir la existencia de minerales con la posesión de un yacimiento económicamente explotable. Si en una manifestación hay un gramo de oro y el costo de su extracción es equivalente a dos o tres gramos de la misma sustancia, es obvio que ello la hace económicamente inviable.

El estudio de una mineralización tiene costos muy altos y los resultados de ella son aleatorios, motivo por el cual es común que se la denomine "exploración de riesgo" porque, valga la redundancia, se corre el riesgo de que no haya nada o el volumen presente en el sector tenga tan alto costo que haga impracticable la extracción.

En la definición de este tema es fundamental la opinión del geólogo que estudia los detalles y variables que permitan llegar al éxito o al fracaso. Incluso en cualquier apreciación económica es importante conocer los valores de mercado y la tendencia que éstos presentan en el tiempo.

Estas consideraciones vienen al caso porque en más de una oportunidad se han tratado de desmerecer los trabajos hechos por Peirano. Es natural que estos desmerecimientos surjan de personas que carecen de formación profesional o técnica y, si la tuvieron, sacaron conclusiones impropias o erróneas. Sabemos que en la historia del yacimiento de Farallón Negro hubo opiniones contradictorias a veces sostenidas por la ignorancia de la geología del sector y otras por cuestiones poco claras que pudieron haberse basado en un pérfido interés económico.

Corría el año 1936 cuando don Abel decide recorrer el viejo distrito minero de Hualfín con miras de identificar el área supuestamente mineralizada. Sabía que en dicho sector había abundantes rocas volcánicas y que hubo varios estudiosos que en su momento habían señalado la importancia minera del sector de Capillitas-Cerro Atajo.

Desde el célebre relevamiento hecho por el francés Martín de Moussy (1860)3 , seguido por el prolijo informe de Ignacio Rickard (1869)4 el que años después hiciera el inspector de Minas de la Nación Hoskold (1889)5 y más tarde el ingeniero Bialet Masse (1904)6 , siempre se había destacado la importancia del distrito minero que involucraba la Sierra de Capillitas- El Atajo, como poseedor de mineralización de cobre, oro y plata. Estos metales fueron fundidos y enriquecidos en distintos sectores, particularmente en la estancia de El Pilciao, en inmediaciones de Andalgalá.

Todo esto era conocido por Peirano quien no solo por ser un ávido bibliófilo sino también por haber sido discípulo de don Federico Schickendantz cuando cursó sus estudios secundarios en Tucumán. Este había sido empleado de la firma Lafone Quevedo de Andalgalá y ya mayor, se radicó en Tucumán para ejercer la docencia y participar como químico de la creación de la Estación Experimental "Obispo Colombres" de esa ciudad.

Teniendo lo dicho como antecedente es que llega el momento en que comienza a involucrarse más directamente en los estudios geológicos y mineros de la región. Invitado por un amigo de Hualfín, en 1936, inició una corta exploración del distrito "Agua de Dionisio" quedando impactado por lo que allí pudo ver. Sobre ello decía: "Esta inspección duró tres días y aunque se efectuó con rapidez permitió tener una idea clara de la magnitud del yacimiento y su importancia excepcional en caso de tener riqueza mineral". A pesar de esa apreciación hubieron de pasar algunos años para que retomara la exploración de esta zona.

En febrero de 1938 la Universidad Nacional de Tucumán crea el Departamento de Investigaciones Regionales y designa como director del Instituto de Mineralogía y Geología a Peirano. Esto le da el marco necesario para desarrollar actividad docente e investigativa que fundamentalmente se potencia en las provincias del noroeste argentino. Es por ello que toma horas de cátedra en la Escuela de Minas de Jujuy, donde pasó a dictar las asignaturas Mineralogía, Petrología y Geología General, mientras que en Tucumán y Catamarca desarrolla una intensa actividad investigativa de campo.

Ese mismo año 1938 inicia una serie de publicaciones que llama "Cuadernos de Mineralogía y Geología", que patrocina el Departamento de Investigaciones Regionales de la Universidad Nacional de Tucumán. Al fundamentar su creación, Peirano sostiene este tipo de publicación "..es el conductor que encausa la producción y la dirige hacia la mente necesitada de información, la que representa el polo negativo del sistema formado por el investigador, creador, productor o polo positivo y el estudiante erudito o aplicador, el que en ese instante considerado es el receptor, pero que en cualquier momento puede transformarse, a su vez, en creador con los elementos que el anterior le ofreciera".

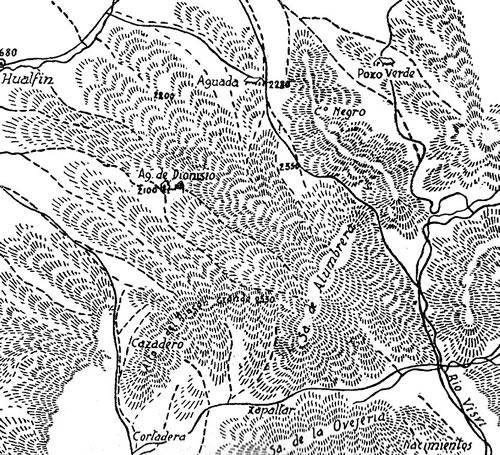

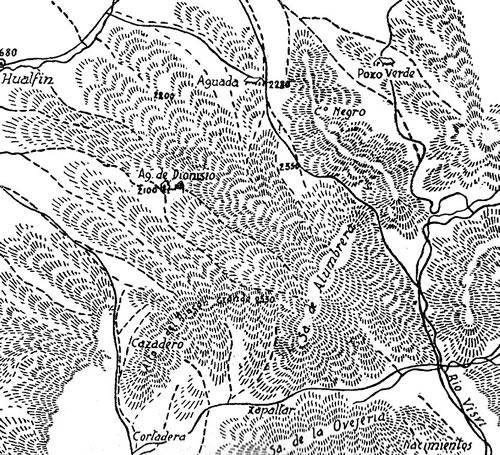

En el primer número de los "Cuadernos" incluye un corto artículo que llama "La antigua zona Minera del Agua de Dionisio.- Depto Belén, provincia de Catamarca.- Distrito minero de Hualfín." donde desarrolla "una reseña corográfica y una breve descripción geológica de la interesante región arriba mencionada". Para destacar la importancia del distrito señala que " Indudablemente, en este paraje, las fuerzas gliptogénicas externas e internas han trabajado intensamente la corteza; así lo acusan los variados y frecuentísimos afloramientos eruptivos, el relieve profundamente entallado, la presencia de tantos yacimientos minerales y la de manantiales termominerales, cosas ambas, estas últimas, que delatan la existencia de fallas importantes, índices, a su vez, de graves revoluciones provocadas por movimientos de dirección radial y tangencial". Para luego seguir expresando que ".. Es indudable que una investigación geológica-mineralógica en esta región sería de provecho para determinar con seguridad las condiciones mineras de la zona en consideración y su posible industrialización; también es cierto que habría que hacer exploraciones algo profundas si se quiere conocer el volumen real de los yacimientos minerales aflorantes".

Mapa original de Peirano (1938) indicando la zona de sus estudios

En el primer número de los "Cuadernos" incluye un corto artículo que llama "La antigua zona Minera del Agua de Dionisio.- Depto. Belén, provincia de Catamarca.- Distrito minero de Hualfín." donde desarrolla "una reseña corográfica y una breve descripción geológica de la interesante región arriba mencionada". Para destacar la importancia del distrito señala que " Indudablemente, en este paraje, las fuerzas gliptogénicas externas e internas han trabajado intensamente la corteza; así lo acusan los variados y frecuentísimos afloramientos eruptivos, el relieve profundamente entallado, la presencia de tantos yacimientos minerales y la de manantiales termominerales, cosas ambas, estas últimas, que delatan la existencia de fallas importantes, índices, a su vez, de graves revoluciones provocadas por movimientos de dirección radial y tangencial". Para luego seguir expresando que ".. Es indudable que una investigación geológica-mineralógica en esta región sería de provecho para determinar con seguridad las condiciones mineras de la zona en consideración y su posible industrialización; también es cierto que habría que hacer exploraciones algo profundas si se quiere conocer el volumen real de los yacimientos minerales aflorantes".

En su narración, más adelante Peirano hace mención a que don Federico Schickendantz fue la persona que antes de 1885 ya había llamado la atención sobre la mineralización del distrito Aguas de Dionisio, en relación con una empresa que se había formado para trabajar en el sector pero que a la larga fracasó.

En este primer artículo Peirano destaca que "El afloramiento mineral más interesante de toda la comarca es, sin duda el filón de blenda del Alto del Rincón Grande, cuya importancia industrial no se puede conjeturar por la simple observación superficial, ya que los pocos tiros de dinamita hechos no hacen más que mostrarnos que la mineralización continúa algunos metros en profundidad".

A partir de ese momento Peirano involucra en la exploración al laboratorio de química analítica de la Facultad de Farmacia de la Universidad donde participa en la confección de los análisis de las muestras obtenidas al Ing. SegundoVillareal, quien fue un dilecto colaborador en este tema. También se sumaron al equipo la petróloga Zulma Ch. de Cetrángolo.

A partir de los antecedentes reunidos Peirano programa ahondar la exploración del distrito, teniendo solo su obcecada decisión y magros recursos que le proporcionaba la Universidad. Para ello recorrió el distrito en los meses de noviembre y diciembre de 1940 obteniendo muestras para su estudio en Tucumán

Para esa misma época Vittorio Angelelli (1941) visitó el área destacando como promisorios los sectores correspondiente a la Mina La Josefa donde obtuvo muestras que brindaron valores de oro de 6 g/ton y 496 g/tn de plata. Como resultado de esto señala que ".. Debido a la baja ley en oro, nunca se han hecho trabajos de importancia en estos depósitos que, genéticamente, corresponden a la zona termal superior, estando ligadas a la dacita terciaria." Es decir para este autor el sector era de escasa significación económica.

Peirano al iniciar la descripción de la región, en primer lugar, hace una extensa mención a los tipos de rocas que encontró en el sector clasificándolas de la siguientes manera: Rocas magmáticas: basaltos, riolitas, dacitas, andesitas normales y andesitás más básicas. Rocas piroclásticas: tobas riolíticas, tobas dacíticas y tobas andesíticas no dacíticas, y por último Rocas sedimentarias comunes entre las que señala diferencias en rocas conglomerádicas. Sobre éstas señala que tanto los basaltos como las dacitas constituyen el tipo de roca dominante.

En su descripción expone una conclusión básica cuando dijo: " Hay una cosa que puede afirmarse sin lugar a dudas, sean cuales fueran las conclusiones a que se arribe después de terminado el estudio geológico del Agua de Dionisio, y es que esa región constituyó un centro de actividad volcánica terciaria, nada despreciable comparada con la pasividad, en ese orden, de los lugares situados a muchos kilómetros a la redonda, excepción hecha de otro centro semejante, aunque menos variado, que se encuentra entre la sierra de Aconquija y el lugar que estudiamos".

Con estas palabras, califica la región como perteneciente a un gran volcán que en tiempos geológicos anteriores expulsó abundante lava y otros productos magmáticos entre los que era posible encontrar acumulaciones metálicas de valor económico.

Más adelante Peirano (1945) abunda sobre los tipos de rocas, el fracturamiento que ellas presentan y los filones mineralizantes que se alojan en sus grietas. Sobre este tema plantea la posibilidad de que el enriquecimiento auroargentífero ocurra principalmente en profundidad, dado que en superficie se manifiestan junto a un material ferrífero oxidado con un bajo contenido metálico. En ese aspecto, amplía su relato señalando a la unión entre el oro y la plata ocurre en forma microscópica y que esta última puede darse en forma de minerales variados e incluso como mineral metálico. También dice que " un punto interesante es la abundancia de materiales manganesíferos en Agua de Dionisio. A las ya citadas riolitas manganesíferas que no tienen relación con los filones estudiados, debemos agregar los minerales de manganeso que se presentan en los filones todos ellos oxidados". Valga la pena destacarlo porque años más tarde el trabajo minero propuesto para estos yacimientos fue la extracción del manganeso.

Asimismo en esta inicial publicación se anima a vaticinar que "Las posibilidades de encontrar en profundidad, debajo de la zona alta auroargentífera, minerales aprovechables de plomo zinc y cobre son muchas..". Para sostener esta afirmación tenía en cuenta la secuencia (paragénesis) de depositación mineral ya comprobada en otros yacimientos en el país y fuera de él. Particularmente lo relacionaba, en su génesis, con los del distrito Goldfield, en Nevada, Estados Unidos y también otros de Méjico.

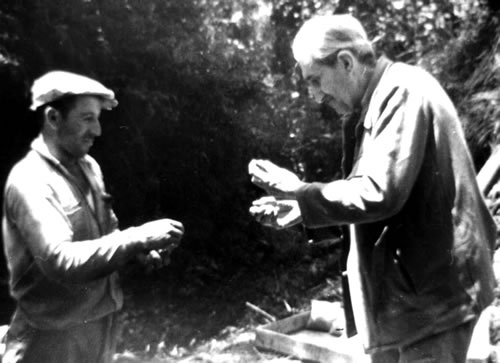

Abel Peirano observando una muestra de mineral.

Abel Peirano junto a su discípulo Juan Carlos Porto, en tareas de campo.

Era tal el entusiasmo que despertó en Peirano el mejor conocimiento de los minerales presentes en Agua de Dionisio que tímidamente proponía avanzar en trabajos mayores que involucran perforaciones y desarrollo de galerías por sobre todo en los principales filones. En ese sentido, y parafraseando a Alfredo Stelzner decía " Solamente apoyándose en la base de una teoría genética el minero encuentra el coraje suficiente para cavar pozos profundos y abrir largos túneles".

El trabajo de campo le insumió el tiempo necesario como para tener una valoración general del distrito minero que, para él era altamente positivo. De esa manera descartaba opiniones previas que como las de Federico Schickendantz y Vittorio Angelelli habían expresado que el sector tenía escasas perspectivas económicas.

Hay que señalar que entre los meses de noviembre y diciembre de 1940 se abocó al levantamiento topográfico de una zona de aproximadamente 120 km2 entre la zona de Agua Tapada y Farallón Negro. Para este cometido contó con la desinteresada colaboración del ingeniero Mario Folquer.

El resultado de estos trabajos fueron lo suficientemente indicativos de que el sector estudiado tenía buenas perspectivas de constituirse en un distrito minero de importancia. Por ello, y para evitar que se le aparecieran usurpadores, consideró necesario registrar pertenencias ante la autoridad jurisdiccional de Catamarca.

Es así que hizo que gente de su confianza pidiera cateos en la Dirección de Minas de esa provincia siendo ellos: Héctor Peirano que registró un pedido de 1998 has; Tulio S, Peirano otras 1998 has; Mario Folquer, 1970 has y Mario Folquer y Oscar Abarza otras 1848 has. Todos estos pedidos quedaron asentados en la repartición oficial entre el 5 y 7 de mayo de 1941, teniendo una extensión de 240 días.

Al año siguiente, vencidos los plazos, renovó los pedidos bajo los nombres de: Honorio Folquer, Tulio Peirano, Eduardo Aguilera y Héctor Peirano quienes obtuvieron el pertinente registro por 2000 has cada uno y por el lapso de 300 días. Las adjudicaciones otorgadas por la Dirección de Minas de Catamarca se registraron en dicha jurisdicción entre los meses de mayo y octubre de 1942.

Si bien tenía la complacencia universitaria para continuar con las exploraciones mineras, comprendía que era conveniente llevar adelante nuevos trabajos que ahondaran los resultados obtenidos en superficie. Ello no era fácil en época donde las pasiones políticas, tanto en la Universidad como en la provincia de Catamarca, enfrentaban a los adversarios en discusiones que nada tenían que ver con lo que tenazmente proponía Peirano.

Debemos recordar que para entonces estaba en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial y, que a pesar de la distancia también tenía reflejos en la sociedad argentina. De allí que es bueno hacer referencia a lo que ocurrió en Catamarca y en la Universidad entre la década de 1940 y 1950, porque allí están los actores y contingencias que acompañaron a este proceso.

3) Moussy, de M. 1860 Description geographyque et statistique de la Confederation Argentine. Tomos 1 al 3582 pp; 671 pp. Y 752 pp. Atlas.

4) Rickard, F. J. 1869 Informe sobre los distritos minerales, minas y establecimientos de la República Argentina.

Publicación oficial del Ministerio del Interior 190 pp. Buenos Aires.

5) Hoskold, H. D. 1899 Memoria general y especial sobre las minas, metalurgia, etc. de la República Argentina.

Edición Oficial 598 pp. Buenos Aires.

6) Bialet Masse, J. 1904 Informe sobre el estado de las Clases Obreras Argentinas. Publicación del Ministerio del

Interior. Buenos Aires.